안녕하세요-! 뉴질랜드 새댁입니다.

벌써 제가 뉴질랜드 온지도 1년이 넘었습니다.

저는 최근 파트너 워크비자를 승인받아서, 29년까지는 자유로워요!

(올해 영주권을 신청할 예정이지만, 그래도 워크비자를 넉넉히 받아서 마음이 좀 편해졌습니다.)

요즘 뉴질랜드도 실업률과 해고율이 높아지고 있는 추세인데요,

경기도 어렵고 AI 때문인지 주변에서 일구하기 어렵다,

그리고 잘다니는 직장에서 해고 통보 받았다는 소식이 자주 들리네요.

한국은 요즘 취업시장, 일자리 시장이 어떤지 슈카월드 편을 한번 요약해보았습니다.

https://www.youtube.com/watch?v=Eg8Zvti2jAg

한국의 실업률과 쉬었음, 그 속을 들여다보자

오늘은 우리나라 노동 시장에서 자주 언급되는 실업률과 조금 낯설게 들릴 수 있는 쉬었음이라는 개념에 대해 이야기해보려고 해요. 이 두 가지는 경제와 고용 상황을 이해하는 데 중요한 퍼즐 조각인데요, 숫자 뒤에 숨은 이야기를 알면 우리의 일자리 환경을 더 잘 이해할 수 있답니다. 자, 그럼 내용을 풀어볼게요!

실업률, 정확히 뭘까?

먼저 실업률부터 짚어볼게요. 실업률은 경제활동인구(일하거나 일하고 싶어 하는 사람들) 중에서 실업자의 비율을 뜻해요. 여기서 실업자는 단순히 “일이 없는 사람”이 아니라, 일자리를 찾기 위해 적극적으로 노력하고 있는 사람을 의미합니다. 예를 들어, 지난 4주 동안 구직 활동(이력서 제출, 면접 등)을 했지만 일을 못 찾은 경우가 이에 해당하죠.

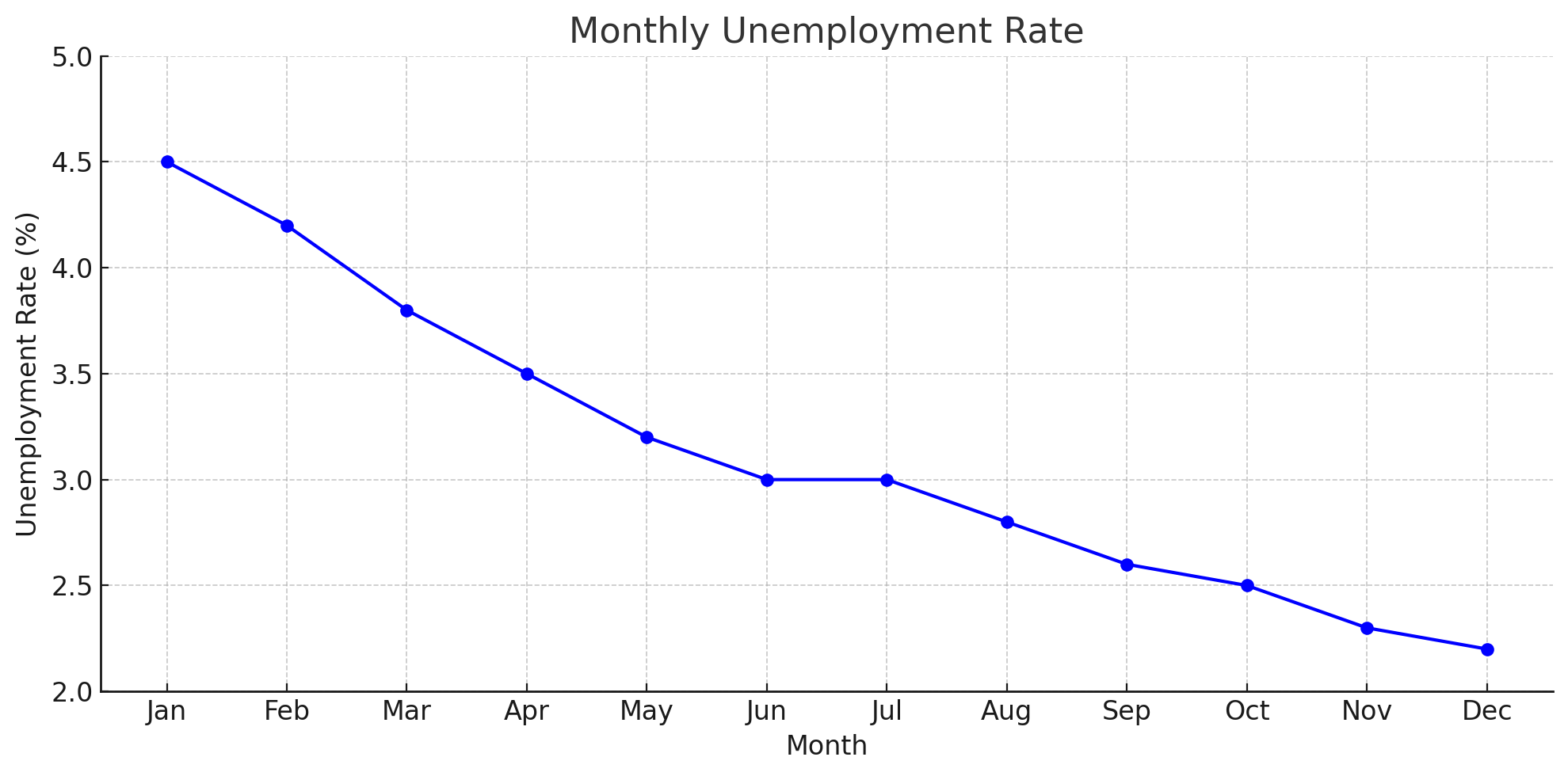

한국의 실업률은 최근 몇 년간 비교적 낮은 편이에요. 통계청 자료에 따르면 2024년 기준으로 평균 실업률은 약 3~4% 수준을 유지하고 있죠. 이 숫자는 글로벌 기준으로도 안정적인 편인데, 낮다고 해서 모두가 행복한 일자리를 가진 건 아니에요. 숫자 뒤에는 다양한 사연이 숨어 있답니다.

쉬었음, 이건 또 뭐지?

이제 좀 생소한 쉬었음에 대해 알아볼까요? 쉬었음은 쉽게 말해 일하고 싶지만 구직을 포기한 상태를 가리킵니다. 이들은 실업자로 분류되지 않아요. 왜냐? 실업자는 “구직 활동”을 해야 하는데, 쉬었음 인구는 여러 이유로 구직 활동을 멈춘 경우이기 때문이죠. 예를 들어, “내가 원하는 일자리가 없어”라며 구직을 포기하거나, 반복된 면접 실패로 지쳐서 잠시 쉬는 사람들이 여기에 포함됩니다.

이 쉬었음 인구는 고용 통계에 직접적인 영향을 미치지 않지만, 노동 시장의 건강 상태를 가늠하는 중요한 지표예요. 특히 청년층에서 쉬었음 비율이 높아질수록, 그만큼 일자리의 질이나 구직 환경에 문제가 있을 가능성이 커지죠. 통계청에 따르면, 특히 청년층(15~29세)에서 쉬었음 인구가 꾸준히 주목받고 있는데, 이들은 자발적·비자발적 이유로 노동 시장에서 한 발짝 물러난 상태라고 볼 수 있어요.

고용과 실업, 어떻게 다를까?

고용과 실업을 이해하려면 고용률과 실업률의 차이를 아는 것도 중요해요. 고용률은 15세 이상 인구 중에서 실제로 일하고 있는 사람의 비율을 말해요. 한 주에 1시간 이상 일하면 고용자로 분류되는데, 이 기준 때문에 단기 아르바이트나 가사 일을 하는 사람도 고용자로 포함됩니다. 반면, 실업자는 앞서 말했듯 구직 활동을 하는 사람들만 해당되죠.

여기서 흥미로운 점은, 쉬었음 인구는 고용자도 실업자도 아니라는 거예요. 이들은 비경제활동인구로 분류되는데, 구직 의지가 없거나 구직을 포기한 상태이기 때문에 노동 시장 통계에서 종종 간과되곤 합니다. 하지만 이들이 다시 노동 시장으로 돌아오면 실업률이나 고용률에 큰 변화를 줄 수 있죠.

청년층 쉬었음, 왜 늘어나는 걸까?

특히 청년층에서 쉬었음 인구가 주목받는 이유는 뭘까요? 문서에서 언급된 내용을 바탕으로 몇 가지 원인을 정리해봤어요.

- 일자리의 질에 대한 불만족:

많은 청년들이 단순히 “일자리”를 찾는 게 아니라, 자신에게 맞는 좋은 일자리를 원해요. 하지만 현실적으로 원하는 연봉, 근무 환경, 직무 만족도를 모두 충족하는 일자리를 찾기란 쉽지 않죠. 그래서 “이런 일자리라면 안 할래”라며 구직을 포기하는 경우가 많습니다. - 반복된 구직 실패:

취업 문턱이 높아지면서 면접에서 계속 떨어지거나 원하는 회사에 입사하지 못하면, 자연스레 지치게 돼요. 이런 좌절감이 쌓이면 구직 활동을 멈추고 쉬었음 상태로 들어갈 가능성이 커집니다. - 사회적·경제적 요인:

높은 주거비, 학자금 대출, 불확실한 경제 상황 등은 청년들이 노동 시장에 적극적으로 뛰어들기 어렵게 만드는 요인들이에요. 특히 비수도권 지역에서는 일자리 자체가 부족한 경우도 많죠.

이런 이유들 때문에 청년층의 쉬었음 비율은 단순한 숫자가 아니라, 우리 사회가 해결해야 할 과제를 보여주는 거울 같은 지표라고 할 수 있어요.

실업률과 쉬었음, 어떻게 바라봐야 할까?

실업률과 쉬었음은 단순히 경제 지표가 아니라, 사람들의 삶과 선택이 담긴 이야기예요. 낮은 실업률을 자랑한다고 해서 모두가 만족스러운 일자리를 가진 건 아니고, 쉬었음 인구가 많다고 해서 그들이 모두 게으른 것도 아니죠. 각자의 사정이 있고, 그 뒤에는 사회적·경제적 맥락이 숨어 있답니다.

그렇다면 우리는 이 문제를 어떻게 해결할 수 있을까요? 몇 가지 제안을 해볼게요:

- 일자리의 질 개선: 청년들이 원하는 안정적이고 보람 있는 일자리를 늘리는 게 중요해요. 예를 들어, 중소기업의 근무 환경 개선이나 워라밸을 보장하는 정책이 큰 도움이 될 수 있죠.

- 구직 지원 강화: 취업 준비생들을 위한 맞춤형 교육, 상담, 멘토링 프로그램을 확대하면 구직 포기를 줄이는 데 효과적일 거예요.

- 사회적 인식 변화: 쉬었음 상태에 있는 사람들을 비판하기보다는, 그들의 선택을 이해하고 다시 도전할 수 있도록 응원하는 문화가 필요합니다.

마무리하며

오늘은 한국의 실업률과 쉬었음에 대해 가볍게, 하지만 깊이 있게 알아봤어요. 이 숫자들은 단순한 통계가 아니라, 우리 이웃, 친구, 그리고 어쩌면 우리 자신의 이야기를 담고 있죠. 노동 시장은 끊임없이 변하고, 그 안에서 우리는 모두 더 나은 일자리와 삶을 꿈꾸고 있잖아요. 그러니 이 글을 읽고 나서, 주변의 누군가가 구직에 지쳤다면 따뜻한 한마디를 건네보는 건 어떨까요?

저 또한 한국에서 대학 졸업하고 구직활동하는 취준기간이 정말 암흑기였고,

심리적으로 힘들었던 기억이 있어 남일 같지 않네요. 이상과 현실의 괴리감에서 현실과 타협하면서도 여전히 나의 꿈을 다시 설계하고 계획하고 끊임없는 이 작업이 지칠 때도 있는 거 같습니다.

아프니까 청춘이라고 하지만, 젊어도 힘이 들 때는 보이지 않은 암흑 터널을 지나가는 것 같은 느낌이더라구요.

그래도 이 기간에 나보다 앞선 선배와 어른들의 따뜻한 격려 한마디, 차 한잔의 대접 이런 작은 것들이 너무 크게 와닿으면서 감사함이 있었어요. 아직도 그 감사함은 잊지 않고 마음 한켠에 남아있어요.

여러분의 생각은 어떠신가요? 댓글로 의견 나눠주시면 저도 더 배우고, 더 좋은 이야기로 찾아올게요! 😊

그럼 오늘도 모두 좋은하루 되세요!

'요즘 한국 이슈' 카테고리의 다른 글

| [제21대 대통령선거] 재외투표 국외부재자 등록 신청 및 투표 방법 (2) | 2025.04.11 |

|---|---|

| 쿠르츠게작트 2300만 유투버 : 2060년 대한민국, 평균 나이 61세? 한국 저출산과 고령화의 충격적인 미래 (4) | 2025.04.09 |

| 비계엄이후 탄핵 무효화, 앞으로 미래 어떻게 되나? 해외 교민들도 탄핵시국 집회 (슈카월드 편) (47) | 2024.12.08 |

| 비상계엄 선포이후 : '탄핵 정국' 과거 증시 영향,야 6당 탄핵소추안 발의 (35) | 2024.12.06 |

| [한국속보] 윤석열 정부의 비상계엄 선포: 정치적 파장과 경제적 여파 (37) | 2024.12.04 |